ニュースリリース

2011年6月1日

株式会社毎日放送

株式会社ジュピターテレコム

J:COMチャンネルでMBSラジオが聴ける!デジタルコミュニティチャンネルを活用したラジオ再送信の共同実験を今秋開始

株式会社ジュピターテレコム(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者:森修一、以下J:COM)と株式会社毎日放送(本社:大阪市北区、代表取締役社長 河内一友、以下MBS)は共同で2011年秋より、デジタルコミュニティチャンネル「J:COMチャンネル」(11ch)でのラジオ放送の再送信サービスの実証実験を行います。

今回の実証実験は、MBSのラジオ放送をJ:COMのケーブルネットワークを通じて再送信し、テレビでラジオ放送を提供するサービスの技術的検証を行うものです。データ放送の音声送信機能を使ったラジオ音声の再送信は、大都市圏では初の取り組みとなります。

MBSは家庭におけるラジオ受信機が減り、都市部では難聴取地域が広がっていることへの対策として、またJ:COMはラジオの再送信を行うことでコミュニティチャンネルの利用を促進し、ケーブルテレビの付加価値向上を図る目的で、共同で実験に取り組むことになりました。

実証実験は今年9月にスタート予定であり、実験エリアはJ:COM 大阪セントラル(大阪市内の9区:北区、中央区、都島区、城東区、東成区、鶴見区、旭区、東淀川区、淀川区)で、専用端末が設置されているデジタルサービスの加入者約12万世帯を対象に実施します。

この実証実験の準備を開始する直前の3月11日に、大地震と津波による「東日本大震災」が発生しました。直後から、そして今も被災地では、より地域に密着した情報を伝えるラジオ番組が求められています。

ラジオの重要性が再確認されている中、阪神淡路大震災を経験し、現在もラジオで災害情報番組を放送するMBSにとって、ラジオの送出経路が増えることは重要な課題と考えています。

またJ:COMとしても、今回の取り組みは、身近な情報をきめ細かく伝えるという地域密着メディアとしての役割を強化することにつながると考え、実証実験が成功するよう取り組みます。

実験期間の終了時期は未定ですが、年内にはユーザーに対し利用実態調査を行い、内容改善に取り組んでいく予定です。

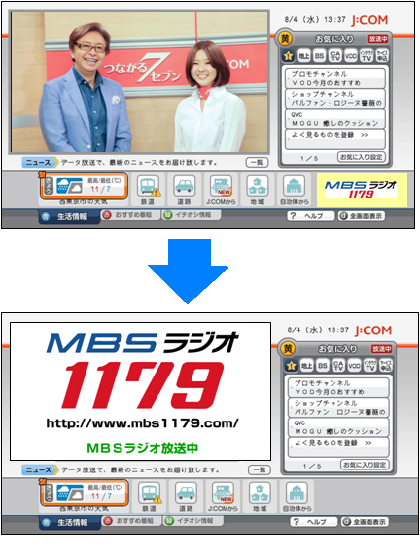

<利用イメージ>

リモコンの「d」ボタンを押すと、データ放送画面に遷移し、MBSラジオアイコンを表示。

MBSラジオアイコンをリモコンで選択・決定すると、メイン画面にMBSラジオのロゴが表示され、

ラジオ音声が流れる。

毎日放送について http://www.mbs.jp/

株式会社毎日放送(本社:大阪市北区)は、1950年に設立(設立時の社名:新日本放送株式会社)し、1951年9月1日に日本で最初の民間放送としてラジオ放送を開始しました。1959年にはテレビ放送も開始し、1975年にJNN(ジャパン・ニュース・ネットワーク)に加盟しました。放送免許エリアはラジオ、テレビとも近畿2府4県で、免許エリア内人口は約1,950万人、受信可能エリア内人口は約2,200万人です。現在、ラジオでは「ありがとう浜村淳です」を始めとする地元密着の情報番組や阪神タイガースの試合中継「タイガーズライブ」などを制作、放送し、テレビでは「情熱大陸」や「ジャパーン47ch」などの全国ネット番組も制作、放送しています。

※ 上記人口は、総務省の「平成22年国勢調査 人口速報集計結果」(平成23年2月25日発表)の数字です。

ジュピターテレコムについて http://www.jcom.co.jp/

株式会社ジュピターテレコム(本社:東京都千代田区)は、1995年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給事業統括運営会社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州エリアの19社50局を通じて約348万世帯のお客さまにケーブルテレビ、高速インターネット接続、固定電話等のサービスを提供しています。ホームパス世帯(敷設工事が済み、いつでも加入いただける世帯)は約1,322万世帯です。番組供給事業においては、17の専門チャンネルに出資及び運営を行い、ケーブルテレビ、衛星放送、IPマルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業を統括しています。大阪証券取引所ジャスダック市場に上場しています(コード番号: 4817)。

※ 上記世帯数は2011年4月末現在の数字です。